[스크랩] 45. 녹산사비(唐, 李邕)

45. 麓山寺碑(唐, 李邕)

이 비는 당나라 이옹(李邕)의 대표작이다.

이옹(李邕, 678-747)의 자는 태화(泰和)이고 강도(江都, 江蘇省 揚州) 사람이다. 부친인 이선(李善)은 『문선(文選)』의 주를 달은 것으로 이름을 떨쳤다. 이옹은 젊었을 때 박학하고 문장을 잘 지는 것으로 유명하여 이교(李嶠), 장연걸(張延傑)의 추천으로 좌습유(左拾遺)가 되었다. 개원(開元, 713-741) 초에 공부랑중(工部郞中)에 발탁되어 어사중승(御史中丞), 진주자사(陳州刺史), 급군(汲郡), 북해태수(北海太守)를 지냈기 때문에 ‘이북해(李北海)’라고 불린다. 이후 ‘간장(奸贓)’으로 모함 받아 감옥에 들어갔다. 이임보(李林甫)는 평소 이옹을 꺼렸기 때문에 북해에서 때려죽이라고 명령했다. 두보는 이옹의 죽음을 알고 매우 비통해하여 <팔애시(八哀詩)>를 지어 애도했다.

이옹이 행서로 쓴 비는 가장 이름이 나서 가히 천고의 절창이라 일컫는다. 『구당서(舊唐書)』를 보면 “이옹은 젊어서부터 재주가 뛰어났으며 특히 비송(碑頌)을 잘 썼다. 그는 비록 외지에 있더라도 조정에서 의관을 갖춘 사람들과 천하의 사찰에서 대부분 많은 돈을 가지고 와서 글씨를 구함에 이를 받고 남긴 것이 일만을 넘었다. 당시 사람들은 옛날부터 글씨와 문장을 팔아 재물을 얻은 서예가에서 이옹을 뛰어 넘을 자가 없다고 경탄했다.”라고 했다. 전하는 작품으로는 <녹산사비(麓山寺碑)>, <이사훈비(李思訓碑)>, <이수비(李秀碑)>, <노정도비(盧正道碑)> 등이 있는데, 이 중에서 <녹산사비>가 후인에게 가장 추앙받고 있다. 이양빙은 그를 존중하여 ‘서중선수(書中仙手)’라고 했다.

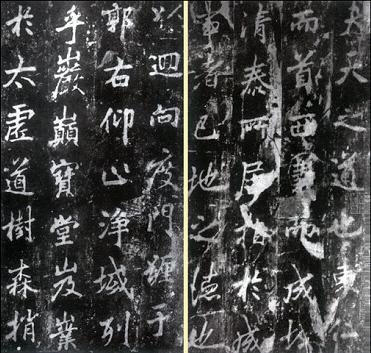

<녹산사비>는 또한 <악록사비(岳麓寺碑)>라고도 하며 개원 18년(730)에 세웠다. 이옹이 글을 짓고 행마다 50자씩 28행을 행서로 썼으며 호남성 장사(長沙)의 악록공원(岳麓公園)에 있다. 이옹이 쓴 비에서 이 비가 가장 웅건하고 심후하다. 황전견은 『산곡집(山谷集)』에서 “글씨의 형세가 호방하고 표일하여 정말 기굴함을 나타냈으나 한스러운 것은 공력이 너무 깊다. 교묘함과 졸함이 서로 섞여있어 왕헌지가 다시 태어나도 이와 같지 못할 것이다.”라고 했다.

이옹은 일찍이 ‘이왕’을 배웠는데, 그 중에서 왕헌지의 골력을 가장 많이 얻었다. 이후 구습에서 벗어나 필력을 새롭게 하여 마침내 스스로의 풍격과 법도를 이루었다. 이러한 것들이 이 비에서 가장 잘 나타나고 있다. 용필을 보면, 허공에서 형세를 취해 매우 기백이 있다. 방원의 변화에 의식하지 않으면서 스스로 변화하고, 가로획을 깊이 들여 필력이 웅강하고 경중과 완급을 이루었다. 이는 마치 장정이 북을 두드림에 마디마디가 굳세고 소리가 있는 것 같다. 유희재는 『예개』에서 “이옹의 글씨는 기운과 형체가 높고 기이하며 어려운 바는 특히 하나의 점과 획이 모두 벽돌을 땅에 떨어뜨리는 것 같아 감히 허황되고 교만한 뜻을 가지지 못하게 한다.”라고 했다. 또한 동기창이 “왕희지는 용과 같고, 이옹은 코끼리와 같다.”라고 한 말은 매우 적절한 표현이다. 필세는 좌우가 조화를 이루고 위아래가 끊어진 가운데 기미를 구해 비록 이름은 행서이지만 실제로는 곳곳에서 해서의 법도를 보이고 있다. 이는 매우 쉽지 않은 경지이다.

결체는 기운 것으로 형세를 취해 험준하고 가파르면서 굳세어 마치 오악(五嶽)을 대하는 것 같다. 혹 왼쪽은 낮고 오른쪽은 높으며, 혹 오른쪽이 낮고 왼쪽이 높으며, 혹 왼쪽을 기울게 하고, 혹 오른쪽을 의지하고, 혹 긴밀하게 수렴하면서 하나는 쏠리게 하고, 혹 한 모서리는 험준하게 하고, 중궁은 긴밀하게 수렴하고, 사방은 펼치고, 평정함을 법으로 삼지 않고, 중심을 평정하게 하고, 왼쪽은 기울고 오른쪽은 엎어지게 하면서 기맥은 하나로 꿰뚫었다. 각 글자는 모두 밖으로 향해 확장하는 장력이 있는 것 같다. 중간 이후에 이르러 필세는 더욱 긴밀하고 윤택하며, 필세는 순조로운 같으면서 거슬리고 거슬리는 것 같으면서 순조롭다. 중간 획은 예스럽고 심후하며 머리와 꼬리는 둥글고 혼후하며 종횡이 서로 받쳐주어 형세가 너그럽다. 이옹의 이런 웅대한 재주와 호방하고 표일한 성격이 하나하나 붓끝에서 나타난다.

이 비를 전체적으로 보면, 이옹은 ‘명석지서(銘石之書)’의 삼매경을 깊게 얻어 무겁고 심후하면서 기가 가득 차있다. 구양순과 비교하면 비록 서체는 다르나 ‘명석지서’를 말함에 실제로 동질의 묘함이 있다고 하겠다. 이옹 이후 이런 유형의 비송(碑頌)은 그와 필적한 만한 이가 없다.

이옹의 서예는 당시에 이름을 떨쳤을 뿐만 아니라 후세에도 심원한 영향을 주었다. 송나라의 소식, 미불, 채양, 원나라의 조맹부 등은 모두 이옹에서 영양분을 흡수하여 독창적인 풍격을 창출한 서예가들이다.