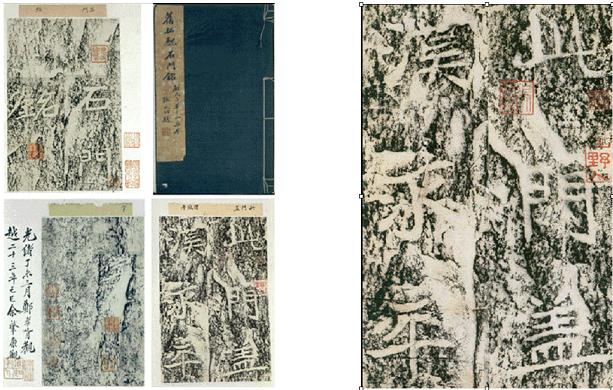

23. 石門銘(南北朝, 北魏, 王遠)

<석문명>은 마애각석으로 왕원(王遠)이 썼고 북위 영평(永平) 2년(509)에 새겼으며 섬서성 포성현(褒城縣)에 있다. 행마다 23자씩 28행에 썼고 머리에는 ‘石門銘’이란 3글자가 있다. 이 비는 한나라 때 뚫은 석문의 길이 막혀 위나라 양지(羊祉)가 다시 개통한 일을 기록했다. 송나라 때까지 이 비를 볼 수 있었으나 명나라 때에는 칡덩굴에 가려 알지 못하다가 청나라 때 다시 세상에 나타났다. 현재 이 비는 한중박물관에 옮겨 보전하고 있다. 이 비의 필획은 <석문송(石門頌)>과 매우 흡사하며 청나라 서예가들이 매우 추앙했다. 강유위는 『광예주쌍즙』에서 이를 ‘신품’에 나열하고 “표일하게 날며 기이하고 혼목하며 행간을 나눔에 성글고 질탕하며 훨훨 날아 신선이 되려고 한다. 마치 요대에서 신선이 흩어져 난새를 곁말로 삼고 학을 타는 것 같다[飛逸奇渾, 分行疏宕, 翩翩欲仙, 若瑤島散仙, 驂鸞跨鶴].”라고 평했다. 구양보(歐陽輔)는 『집고구진(集古求眞)』에서 “글자의 형체가 참치를 이뤄 마치 행과 열이 없는 것 같아 아름답다. 또한 큰 국과 으뜸의 술은 맛이 없는 맛이니 만약 아름답지 않다면 단지 어린아이가 붓을 믿고 쓴 것과 같다[字體參差若無行列, 卽以爲佳, 亦太羹元酒, 無味之味, 若以爲不佳, 直似童稚信筆所爲].”라고 했다. 강유위의 행서도 여기에서 변화되어 나왔다.

같은 어린아이 같은 동심의 아름다움이라도 이 비와 <찬보자비>는 함유한 의미와 특성이 서로 같지 않다. <찬보자비>의 동심은 발전과정의 성숙되지 않은 것이니 즉 진정 예술화가 된 동심이 아니다. 그러나 <석문명>은 특정한 예술언어를 통해 자연스럽고 진솔한 경지를 나타냈기 때문에 <찬보자비>와는 근본적인 구별이 있다. <석문명>의 용필은 매우 원혼(圓渾)하여 강유위는 이를 원필의 종주로 추앙했다. 그러나 운필은 <석문송>과 같이 붓을 횡으로 종이에 들여 마치 뱀이 기어가는 필의가 있고, 중간은 잘라져 풍성함이 마치 오래된 등나무와 같은 필의가 있다. 보기에는 매우 평담하고 고박하지만 실제 필획은 사람을 놀라게 하며 거칠고 속됨이 전혀 없다. 부드러우면서 굳센 필력이 무리에서 뛰어나다. 서예의 진수를 알지 못하는 사람은 대부분 크게 머물러 꺾어 검을 뽑고 활을 당기는 듯한 것을 필력이라 하는데 만일 이와 같다면 사람을 놀라게 하기에 부족하다. 이런 사람들은 평담함이 뜻에 따라 깊은 뜻을 깃들여야 서예에서 가장 귀한 예술언어가 되고 진정한 정신을 전하면서 힘을 얻는 필획이 된다는 것을 알지 모른다. 이는 억지로 하는 것이 아니라 자연스러운 공력이 나타나야 되는 것이니 <석문명>은 바로 이런 면에서 뛰어난 작품이다. 글씨의 형세는 자연스럽고 표일하며, 자태는 너그럽고 크며, 고박함에 기운 형세를 품고 종횡으로 날아 움직이는 필치를 얻었으며, 행서 필법을 해서에 도입해 기운이 생동하다. 연미한 것으로 기쁨을 취하지 않고 진실로 자연스러운 필력으로 사람을 감동시킨다. 자간의 거리는 성글고 명랑하며 행간의 거리는 비교적 긴밀하다. 이는 한나라 비의 옛날 풍격을 이은 것으로 그 자태가 표일하고 정신이 뛰어나기 때문에 시공간의 감각이 교묘하다. 풍격과 운치가 높고 예스러우며 기질이 웅혼한 이 비는 진실로 훌륭한 가작이라 하겠다.

'^-^ 思開 > 서예보다' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 25. 장맹룡비(南北朝, 北魏) (0) | 2008.06.07 |

|---|---|

| [스크랩] 24. 정문공비(南北朝, 北魏, 鄭道昭) (0) | 2008.06.07 |

| [스크랩] 22. 시평공조상기(南北朝, 北魏, 陽文正) (0) | 2008.06.07 |

| [스크랩] 21. 존체안화첩(南北朝, 宋, 王慈) (0) | 2008.06.07 |

| [스크랩] 20. 찬보자비(晉) (0) | 2008.06.07 |